Ко Дню скорби и чествования памяти жертв войны на Украине редакция встретилась с Иваном Божко, который не один год преподавал историю в попаснянских школах и возглавлял районный краеведческий музей. Иван Александрович написал книгу «С войной на «ты» и любезно предоставил ее нам. В книге, которая вышла тиражом всего в 100 экземпляров, собраны рассказы о жителях Попаснянщины, которые застали все ужасы той страшной войны.

Автор писал эту книгу многие годы. Он по крупицам собирал материал, беседовал непосредственно с ее живыми героями, изучал документы, которых были горы. Иван Божко отмечает, что вся книга написана на строго документальной основе, однако он позволял себе некоторые авторские отступления и литературную обработку отдельных событий или эпизодов из жизни ветеранов. В книге 380 страниц, она вышла в свет в декабре 2011 года. С позволения автора мы будем периодически публиковать рассказы о наших земляках, представленные в ней. Ниже представлен один из них.

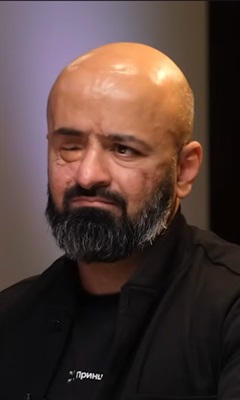

Велигин Федор Семенович

Когда книга была почти готова, мне позвонил человек, помолчал, спросил:

- А это правда, что Вы пишете книгу об участниках войны?

-Да. Мы уже сдали эту книгу в набор.

- Я бы очень хотел с вами встретиться.

- А Вы кто?

- Я Велигин Федор Семенович, участник войны не с первого дня, а с первой минуты.

- А где вы живете?

- Ул. Механизаторов, 5. На Черемушках.

Этот человек меня заинтересовал, и мы договорились о встрече. Дом я нашел без труда. Дверь калитки открыл невысокий дедушка, он завел меня в дом, где нас радушно встретила хозяйка Любовь Сергеевна, на кухне пахло чем-то очень вкусным, кругом - идеальная чистота и порядок.

- А знаете, - сказал мне Федор Семенович, - я тоже написал книгу о своей жизни. Отрывки из нее печатала наша районка, еще при жизни покойного редактора П. П. Вдовицы.

Он положил передо мной ксерокопию книги «Тернистый путь».

Книгу я в конце нашей беседы попросил почитать в музее.

Родился Федор Семенович Велигин 2 февраля 1918 г. в селе Злынка Кировоградской области, в крестьянской семье.

Отец - Семен Васильевич - русский. Мать - Мария Григорьевна - украинка.

Сам Федор Семенович говорит сразу на двух языках одновременно (как и большинство из нас). Такого говора, который в Украине называют «донбасским», больше нет нигде, и нас не спутают ни с одним диалектом.

Особой радости о своем детстве Федя Велигин вспомнить не может. Сельская школа, сельскохозяйственная работа в любую свободную минуту.

В 1932 -1933 годах в селах Украины начался настоящий голод, хотя урожай был очень неплохой, и поэтому многие люди считают этот голод созданным искусственно или другими словами - голодомором.

Федор Семенович до сих пор обладает прекрасной памятью, он прекрасный собеседник.

- Наша семья состояла из семи человек, - рассказывает он, - в 1932-1933 годах мы очень голодали. С тех времен у меня сохранилось божественное отношение к хлебу, как к основному источнику жизни. У нас в семье хлеб никогда не валялся. В то время мы ели все, что может переварить человеческий желудок: гречневую полову, сенную труху, какую-то непонятную фуражную присыпку, предназначенную для скота, которую нам отец иногда приносил в карманах своих брюк. Из этой присыпки моя мама варила болтушку, добавляла какую-то травяную шелуху, если была соль, сыпала щепотку соли. Лично мне эта еда казалась всегда соленой. Когда моя мама готовила то, что мы называли едой, она всегда плакала. Трудно сейчас сказать, чего в этой похлебке было больше, воды или горьких материнских слез.

Мой добрый трудолюбивый отец этой процедуры приготовления еды никогда не выдерживал. Он стоял на кухне, виновато смотрел маме в заплаканное лицо, одевал картуз или шапку и выходил во двор. Все дети были пухлые. Много людей в нашем селе умерло от голода. К смерти все начали привыкать. Односельчане, которые еще могли двигаться, собирали по селу трупы, складывали их, как попало на большую арбу штабелями и отвозили на кладбище, где были вырыты большие ямы-канавы, куда и сбрасывали умерших. Ни жалости, ни слез. Все смотрели на это тупыми и безжалостными глазами. Прекрасные девичьи косы волочились по грязной земле»... - Федор Семенович вытирает глаза и отходит в сторону.

- Федя, ну успокойся, - говорит ему жена Любовь Сергеевна, - сколько лет прошло.

- Не могу забыть, Люба, не могу.

Семен Васильевич, забрав с собой жену и троих детей, приехал в Донбасс, на шахты, в поселок Тошковка, где уже работали его два старших сына. На шахтах платили неплохо - по тем временам. Зарплата и условия жизни были довольно сносные.

В Тошковке Федя закончил семь классов и в 1934 году поступил в Дебальцево в школу ФЗУ. В том же году отец с семьей переехали в Попасную. В 1937 году, закончив школу ФЗУ, Федя Велигин поступил в Славянскую дорожно-техническую школу (на уровне нынешнего техникума), но окончить не успел. 1 сентября 1939 года начались занятия на последнем третьем курсе, а 12 сентября Славянский военкомат прислал Велигину повестку, в которой его призывали на действительную службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Военкомат направил технически грамотного паренька в Харьковское военное училище связи.

13 июня 1941 года (до начала войны оставалось восемь дней) курсантов выстроили во дворе училища.

- Батальон, смирно! Слушай приказ народного комиссара обороны номер 00274 от 10 июня 1941 г. о присвоении звания лейтенанта выпускникам военных училищ.

15 июня молодых выпускников-лейтенантов привезли на вокзал Харьков-Южный и в спецпоезде курсантам вручили билеты и сопроводительные документы, Федора Велигина направили в город Белосток (бывшая территория Польши) в 4-ю танковую дивизию особого Западного военного округа.

19 июня 1941 года (до войны оставалось три дня) молодой лейтенант прибыл к месту назначения для дальнейшего прохождения срочной службы в 4-й отдельный танковый батальон связи, который он без особого труда нашел на окраине города Белостока.

Командир батальона был человеком средних лет, с красивой военной выправкой и добрым взглядом.

На следующий день, когда роту вывели на занятия, старший сержант доверительно шепнул:

- Товарищ лейтенант, посмотрите на горизонт, вон там, за тем леском, уже граница, там стоят немцы, а туда меньше десяти километров.

- Ну и что?

21 июня (суббота, до начала войны ровно сутки) солдаты готовили спортивные команды. Завтра - большой полковой спортивный праздник. Вечером роте разрешили лечь спать на час раньше обычного, но в 23:00 дневальный выключил в казарме свет.

Сначала дрогнула земля. А дальше, секунду спустя, слух резанул грохот разорвавшихся снарядов и мин, накатившийся на него гром канонады.

Солдаты проснулись от страшного грохота и взрывов не то бомб, не то тяжелых снарядов. В казарме вылетели стекла, что-то горепо, на дворе кто-то отдавал команды, слышались крики о помощи. Посмотрев в выбитые окна, лейтенант в утреннем рассвете увидел много самолетов, которые летели со стороны немецкой границы в сторону города. Машинально посмотрев на часы, он отметил – 3 часа 30 минут.

Так начиналось утро 22 июня 1941 года. Так начиналась война. Немцы открыли артиллерийский огонь, а спустя полчаса в расположение лагеря ворвались немецкие мотоциклисты и автоматными очередями изрешетили палатки. В эти минуты мы еще не верили, что началась война. Первые взрывы бомб и снарядов на территории воинской части казались нам случайностью, но когда появились автоматчики, мы все поверили, что это и есть самая настоящая война.

Как только рассеялся утренний туман, вражеские самолеты лавиной пошли на восток, на Минск, Гродно и на другие города Советского Союза. Вскоре пикирующие бомбардировщики и истребители поливали наши окопы трассирующими пулями, но команды открывать огонь по противнику все не было.

В присланном из штаба армии пакете было сказано: на провокации не поддаваться, огонь по противнику не открывать. А противник продолжал атаковать. Наши силы и боеприпасы были на исходе. В этих боях в первый день войны погибло более половины бойцов нашего батальона. Первый день войны закончился для нас несбывшимися попытками прорвать кольцо окружения, большими потерями для нас и противника, но все равно с твердой верой и надеждой на лучшее.

Солдаты и офицеры выскочили во двор. Никто не отдавал никаких приказов, никто не знал, что делать дальше и что вообще происходило, что сумел разобрать Велигин, - на провокацию не поддаваться!

Только во второй половине дня поступил приказ: вывести роту на заранее подготовленные позиции. Слово «отступать» в лексиконе нашей армии в то время не употреблялось. Курсантов военных училищ и даже слушателей военных академий учили, что если война и начнется, то она будет на чужой территории и победа будет достигнута малой кровью.

Наконец во второй половине дня роту удалось собрать и построить. Только успели наспех объявить задачу, как снова налетела немецкая авиация. Стало ясно, что вывести солдат из города днем невозможно - это нужно сделать ночью. Теперь уже всем стало понятно, что это не провокация со стороны немцев: это - война!

Рота из 60 человек отступала на восток на «заранее подготовленные позиции» - совершенно без оружия, даже не у всех офицеров были пистолеты.

Под вечер солдаты оставили Белосток и пешим маршем вышли на шоссе. Шли всю ночь и только на рассвете вошли в город Волковыск. Немцы засекли движение наших войск, и на головы солдат посыпались десятки бомб. Солдаты разбежались, кто куда. После налета не досчитались первых восьми человек.

Задерживаться в городе не было смысла, и рота пошла дальше. Много раз налетали фашистские самолеты, сбрасывали бомбы, расстреливали людей из пулеметов.

Немцы полностью господствовали в воздухе, в это время ни одного нашего самолета не было видно.

Относительное спасение нашли солдаты в лесу, но что делать дальше, никто не знал. От горя, обиды и злости лейтенант Велигин заплакал. Выйдя на опушку леса, он увидел, что через поле ржи идет группа солдат, и пошли к ним навстречу. Так как заплаканный лейтенант был самым старшим по званию во всей группе, его единогласно признали за командира.

- Пойдемте, товарищ лейтенант, с нами, будете нами командовать, - сказал сержант.

И группа пошла дальше. Заканчивался второй день войны. Только 5 июля солдаты подошли к старой советско-польской границе 1939 года. На границе валялись мотки колючей проволоки, стояли обгорелые автомашины, а в баках не было ни капли бензина. Постепенно к отступающей группе присоединились другие солдаты, но оружия ни у кого не было, добывали сами. Когда к ним присоединилась еще одна группа, то лейтенант очень обрадовался. У них был ручной пулемет, трофейный немецкий автомат, несколько винтовок, карабинов и пистолет.

Первый бой с немецкими танкетками случился на опушке леса. Начало боя было удачным, но, услышав стрельбу, на помощь своим бежали не меньше сотни вооруженных автоматами немцев. Увидев это, советская группа отошла в лес. Немцы в лес не пошли. Они вызвали свою авиацию, которая сбросила на головы солдат десятки бомб. Лейтенант Велигин был тяжело ранен несколькими осколками одновременно. Два из них застряли в пояснице, был поврежден позвоночник. Кровь лилась из всех ран, идти он уже не мог и вскоре потерял сознание. А когда пришел в себя, то увидел на своей груди здоровенный немецкий кованый сапог, а во рту ощутил ствол немецкого автомата. Так начинался плен. Было это 6 июля 1941 года. Шел пятнадцатый день войны. Лейтенанта положили на окровавленную плащ-палатку и с хохотом принесли в полевой лагерь для военнопленных. С этого момента начались мытарства по лагерям, побои, голод, постоянное отсутствие воды и элементарной медицинской помощи. Немцы зверски обращались с пленными: избивали их до полусмерти - ради своего удовольствия, травили собаками, кололи штыками, постоянно мучили голодом и холодом.

В начале сентября 1941 года оставшихся в живых пленников построили в колонну по четыре, сковали попарно и погнали в неизвестном направлении. Через несколько часов ходьбы их пригнали на какую-то станцию, где пленников ждал целый состав с пустыми товарными вагонами, загнали в них. Закрыли двери на замок и поезд тронулся. Набрал скорость и не останавливался до следующего утра.

В товарном вагоне было очень тесно и невероятно жарко. Никто не имел ни малейшего представления, куда идёт поезд, в какую сторону и на какой станции остановится. Когда в узких щелях дверей вагона появлялась молочная пелена рассвета, люди понимали: начинался новый день. За вторые сутки пути двери вагона не открывали ещё ни разу, смрад и вонь наполняли вагон, и люди дышали через рот, чтобы меньше чувствовать вонь. Первые сутки без воды, вторые, третьи, а к вечеру четвёртого дня пути, пронзительно завизжав, стали открываться двери вагона. Хлынувший поток солнечного света и свежего воздуха ошеломил всех. Люди лежали, не двигаясь и ничего не желая.

- Рус! Рус! - кричали немцы.

Вагоны окружили охранники с десятками злющих овчарок, которые рвали тело каждого, кто пытался выйти из вагона. Охранники хохотали, а когда им это надоело, они влезли в вагоны и начали выбрасывать пленных на землю, а так как все они были скованы попарно, то второй вылетал прямо на асфальт вместе со своим напарником. Вот тут собаки отвели свою звериную душу над беззащитными израненными, избитыми, больными, окровавленными людьми-скелетами.

Через несколько часов пленным сказали, что они теперь на территории Германии. Тех, кто еще мог ходить, выстроили снова, через несколько часов ходьбы (если это вообще можно назвать ходьбой) солдаты дошли до города Хемельбург, где находился стационарный лагерь, оборудованный по последнему слову техники - колючая проволока в три ряда, опасная зона, вышки с автоматчиками и пулеметные гнезда.

По городу брели медленно, нестройно, одетые в добротную одежду толпы немцев, торжественно и самодовольно пялили глаза на полуживую и медленно двигающуюся массу людей. И интересно было видеть эти толпы сытых, хорошо одетых, гуляющих людей, а ещё непонятней было представить, что все эти люди спят у себя дома в чистых теплых квартирах, ложатся и встают, когда им вздумается, покупают и едят разнообразную пищу, пьют чистую воду, имеют медицинскую помощь, ходят в кино. Почему они с таким безразличием и злостью в глазах смотрят на пленных? Каждые выходные они ходят в церковь, молятся Богу и ставят свечи за здоровье и за упокой своих родных и близких.

Мы брели по городу под звон церковных колоколов, и каждому хотелось сказать: «Господи! Дай нам силы выжить в этом аду на земле, укрепи наши души, помоги нам, мы тоже ещё живые люди, мы же твои дети, Господи!»

Пленных разместили в бывших конюшнях, оборудованных трехъярусными нарами под бараки. В каждом отсеке - шестьдесят человек.

Зимой помещение не отапливалось. Пленных обули в деревянные колодки, кормили баландой из немытой брюквы и только утром давали 120 граммов какой-то твердой, как кирпич, черной массы, которую немцы называли «хлебом». Издевательства были страшные.

- Нас очень часто выстраивали в шеренгу по четыре, - рассказывает дальше Федор Семенович, - и заставляли стоять с поднятыми руками с утра до обеда, с обеда до вечера, на погоду никто не обращал внимания.

Руки вверх долго не продержишь, а тем более мы были измученные и избитые. А между шеренгами ходили здоровенные, откормленные охранники с резиновыми дубинками и зверски избивали тех, кто опускал руки. Один или два раза в неделю ночью в барак врывались человек 10-12 немецких офицеров, переворачивали наши нары, человек падал на пол, вот тут и начиналось избиение. Били руками, ногами, рукоятками пистолетов, избивали всех до единого в этом отсеке, а потом с хохотом переходили в следующий, а за ним в следующий, и так всю ночь.

Человек в лагере теряет все - фамилию, имя, национальность, родину. Здесь он не человек, здесь он - номер. Пленный лейтенант Ф. С. Велигин получил номер 2195. В страшных мучениях, холоде и голоде проходила зима 1941 -1942 года и наступила весна.

- Мое состояние, - продолжает Федор Семенович, - все ухудшалось, ноги опухли, и я струдом слазил с нар. Товарищи посоветовали мне пойти к лагерному врачу. Незадолго перед этим был издан лагерный приказ: обращаться всем пленным только со словом «господин». Я постучал в дверь. С той стороны что-то неопре¬деленное промычали.

- Разрешите войти?

В кабинете сидел человек в нашей военной форме.

- Здравствуйте, товарищ военврач!

Не успел я опомниться, как «товарищ военврач» выскочил из-за стола. Схватил меня за горло.

- Какой я тебе товарищ? - закричал он.

Потом открыл дверь и сильно ударил меня ногой в область копчика. Я вылетел из кабинета и, теряя сознание от боли, ударился головой в противоположную стену. От боли и обиды я заплакал, как ребенок. Один генерал в полной своей форме подошел ко мне, помог мне подняться, потом открыл дверь кабинета лагерного врача и громко, чтобы все слышали, сказал:

- Доктор, что вы делаете, ведь он еще ребенок. Вы не только не доктор, но и не человек.

В коридоре наступила гробовая тишина. Генерал снова подошел ко мне, погладил меня по голове и сказал:

- Не плачь, сынок, будет и на нашей улице праздник, обязательно будет, иди в барак.

На вечерней проверке я показал ребятам пожалевшего меня генерала, и они сказали, что это один из самых гордых и непокорных советских генералов-военнопленных Дмитрий Михайлович Карбышев.

Этот случай, этого гордого советского человека я запомнил на всю жизнь.

В июле 1942 года пленных перевели в лагерь, расположенный в 20-25 км от города Регенсбург. Это был такой же типовой стационарный концлагерь, как и тысячи других, разбросанных по всей Германии и Западной Европе: проволока под напряжением в три ряда, вышки с автоматчиками и пулеметные гнезда, невероятный голод, вдобавок страшные нечеловеческие побои и издевательства, но в последнее время становилось «модным» еще одно издевательство - зимой пленников выводили на лагерный двор и обливали холодной водой.

Одно время нас направляли на работу на авиационный завод фирмы «Мессершмитт», но мы были настолько худые и обессиленные, что стоять у станка рабочую смену никто не мог, а те, кто и работал, особой пользы рейху не приносили, от их работы было больше вреда».

Конвоировали заключённых эсэсовцы и полицейские. Была их целая толпа, вооружённых винтовками и автоматами, злых и вечно полупьяных. Партия заключённых шла на работу квадратом по четыре человека в шеренге. Её сопровождали охранники-конвойные — по десять на флангах и по шесть спереди и сзади.

Мысль о побеге по дороге на завод была нереальной, а там, в середине, некоторые шансы всё же были. Распределив пленных по цехам, начальник конвоя уходил на продовольственный склад. Конвойные рассаживались в тени у забора, огораживающего территорию завода, тщательно следили за двором и забором, осматривали входящие и выходящие вагоны и издали наблюдали за работой заключённых, потягивая шнапс и любимое баварское пиво. И так каждый день: с восьми утра (уже надо было быть в цеху) и до шести вечера.

Провинившегося советского лейтенанта отправляют в штрафной лагерь при заводе «Металл и Айзен», который находился километрах в шести от города Нюрнберга. Пленных и здесь избивают до полусмерти, расстрелы на рабочем месте были обычным явлением. Это было продолжение земного лагерного ада, созданного умом и руками человека.

Восьмого апреля при невероятных сказочных обстоятельствах пленникам удается бежать. Советские люди, угнанные в Германию, помогли им одеждой и едой, и Федор Велигин с товарищами ушли на восток. В селении Рамемсберг они встретили американских солдат, которые оказали им первую помощь, дали много еды и направили в ближайший американский медпункт.

Совершенно неожиданно они встретили еще несколько своих товарищей по штрафному батальону. Некоторые из них были ранены. Они рассказали, что когда колонна пленных начала разбегаться, немцы открыли огонь по убегающим, и многие были ранены и убиты.

Чуть больше месяца находились пленные в американской зоне.

Их собралось несколько тысяч человек, людей разных национальностей.

Вскоре и советский представитель приехал в лагерь. Он произнес зажигательную речь, закончив ее словами: «Родина ждет вас с цветами и распростертыми объятиями!»

В Чехословакии и Австрии на пленных буквально набросились офицеры НКГБ и СМЕРШа. Много раз допрашивали каждого и все заносили в протокол. Когда проверка была окончена, лейтенанта Ф. С. Велигина вместе с пленными посадили в машину и привезли на Украину, в город Львов, а оттуда поездом до Москвы. Но до Москвы поезд не дошел. На станции Опухлики пленных солдат высадили и привезли в расположение 1-й Горьковской запасной стрелковой дивизии. Из бывших пленных солдат и офицеров сформировали взводы, и начиналась военная мирная жизнь. Почти всем пленным после проверки вернули военные звания, выдали солдатские или офицерские книжки и демобилизовали в запас.

На его праздничном пиджаке висят орден Отечественной войны 1-й степени, медали «За победу над Германией», «Ветеран труда» и много юбилейных наград.

Ф. Велигин хотел стать военным и готовился всю жизнь защищать Родину, однако обстоятельства сложились иначе. В фашистском плену он перенес столько горя и мучений! Участвовал он в войне ровно две недели, а в фашистском плену воевал до последнего дня за Родину, за жизнь, за честь и совесть, за нас с вами. Умер в 2004 году.